7. April 1945 | „Kann dein Tod hier in den letzten Kriegswochen den Ausgang dieses Krieges ändern?“ Diese Frage richtete die vorrückende US-Armee in den ersten Monaten des Jahres 1945 in Flugblättern an die deutsche Bevölkerung. Objektiv war der Krieg für das NS-Regime schon lange verloren, doch der Fanatismus seiner treusten AnhängerInnen trieb noch zahlreiche Menschen in den Tod, auch im Südwesten. Beispielhaft hierfür steht die Episode um die Männer von Brettheim.

Zu Kadavergehorsam erzogen, bildeten Hitlerjungen einen Teil des „Volkssturms“, dessen Ziel es war, die vorrückenden Alliierten unter anderem mit Panzerfäusten abzuwehren – ein regelrechtes Selbstmordkommando. Zudem brachte es all jene in Gefahr, die die Aussichtlosigkeit ihrer Lage erkannt hatten und mit wehenden weißen Fahnen kapitulieren wollten, um ihre Häuser und Habseligkeiten vor der Zerstörung zu retten.

(Bildnachweis: Staatsarchiv Nürnberg).

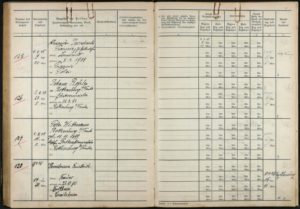

Am 7. April stehen amerikanische Panzer sechs Kilometer von Brettheim entfernt, als am frühen Morgen vier Hitlerjungen mit Panzerfäusten ihnen entgegenschreiten wollen. In der Molkerei des Ortes regt sich Empörung über die „Rotzbuben“: Der Gemeindediener Friedrich Uhl und der Bauer Friedrich Hanselmann entreißen den Vieren ihre Waffen und der Molkereilehrling Hans Schwarzenberger entsorgt die Gerätschaften im nahegelegenen Weiher – gemäß der NS-Terminologie ein Akt der „Wehrkraftzersetzung“ und mit dem Tode zu bestrafen. Max Simon, Generalleutnant der Waffen-SS, schäumt vor Wut, als er von der Aktion in Kenntnis gesetzt wird und entsendet den SS-Sturmbannführer Friedrich Gottschalk zum Verhör nach Brettheim. Hanselmann räumt seine Beteiligung ein, Uhl ist flüchtig.

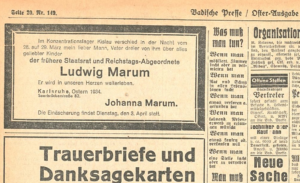

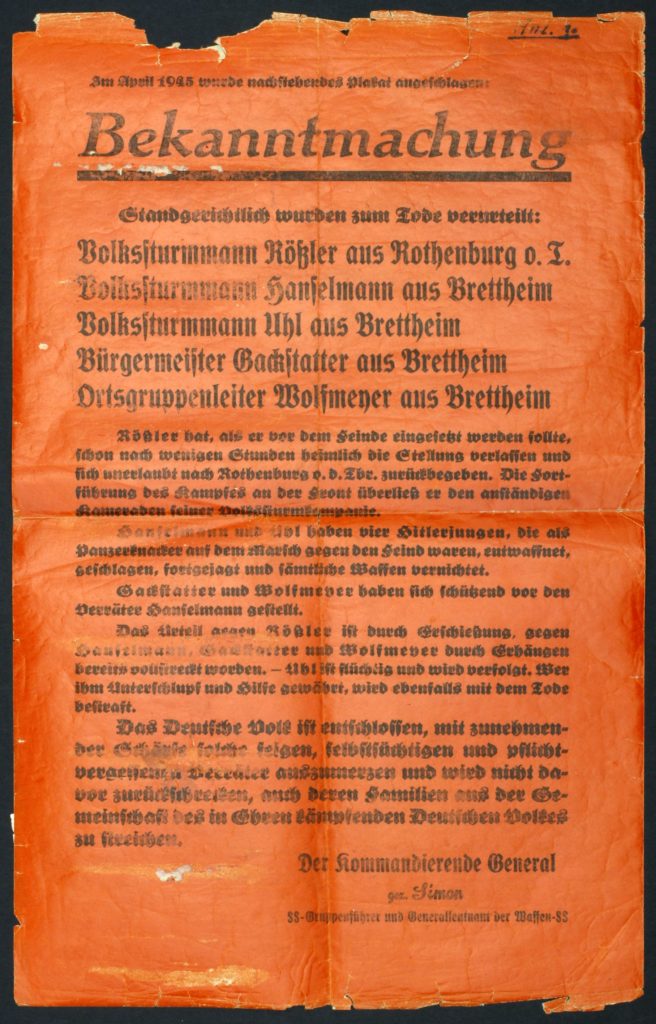

Als Bürgermeister Leonhard Gackstatter und NSDAP-Ortsgruppenleiter Leonhard Wolfmeyer die Unterschrift unter das eben gefasste Todesurteil verweigern, werden sie ebenfalls verhaftet und standrechtlich zum Tode verurteilt. Am Abend des 10. April werden sie an der Seite Hanselmanns an den Linden am Friedhof aufgehängt; die Stühle unter den Verurteilten treten Hitlerjungen fort. Die Leichen sollen auf Befehl Gottschalks drei Tage hängen, und in einer allgemeinen Bekanntmachung kommentiert Simon die Hinrichtung, dass „das deutsche (…) Volk entschlossen [ist], mit zunehmender Schärfe solche feigen, selbstsüchtigen und pflichtvergessenen Verräter auszumerzen (…).“

Hanselmann und Uhl hätten die Eingangsfrage ohne großes Zögern verneinen können, während SS und HJ in ihrem verbrecherischen Handeln noch immer Chancen für den Sieg sahen und Brettheim halten wollten. Wie von den US-Amerikanern angekündigt, wurde das Dorf am 17. April zerstört.

Ende der 1950er Jahre mussten sich die Täter in mehreren Prozessen verantworten, doch lediglich Gottschalk wurde verurteilt, Max Simon kam mit einem Freispruch davon.

Zum Weiterlesen und -forschen:

- Die Brettheimer Erinnerungsstätte: Homepage.

- Jürgen Bertram: Das Drama von Brettheim. Eine Dorfgeschichte am Ende des Zweiten Weltkriegs, Frankfurt am Main 2005.

- Hans Schultheiß: Die Tragödie von Brettheim, Tübingen 2002.

- Landeszentrale für politische Bildung BW: Die Männern von Brettheim. Lesebuch zur Erinnerungsstätte, Villingen-Schwenningen 1993.

/// Am 12. April legt Hecker endlich los – oder doch nicht?