10. Dezember 1983 | „Das weiche Wasser bricht den Stein“ war ein Motto der Friedensbewegung der 1980er Jahre. Ab dem Herbst 1983 begann der stete Tropfen des Protests gegen atomare Rüstung und die drohende Vernichtung der Menschheit nahe des Ortes Mutlangen auf der schwäbischen Ostalb hörbar zu werden. Bereits seit 1964 hatte die US-Army dort ihre Mittelstreckenraketen Pershing IA stationiert, wogegen Mitglieder des örtlichen Gemeinderats im Jahre 1969 ihre Stimme erhoben hatten – wie David gegen Goliath. Die Proteste hielten sich damals allerdings in Grenzen, nicht zuletzt, weil die US-Truppen ein wichtiger Arbeitgeber für die Region waren. Doch je länger sich die Atommächte USA und Sowjetunion in der Logik einer atomaren Abschreckung verstrickten, desto höher wuchsen die Raketenberge, desto schneller wurden Rufe der „Nachrüstung“ laut, da doch der gegnerische Machtblock einen eventuellen militärischen Vorteil erlangt habe.

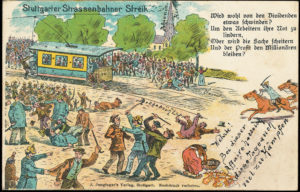

Im Jahre 1979 verkündete die NATO ihren „Doppelbeschluss“: Verhandlungen mit den Warschauer Vertragsstaaten sollten zunächst über Rüstungskontrolle und den Abbau von atomaren Mittelstreckenraketen (Pershing II im Westen, SS 20 im Osten) geführt werden – bei einem Misserfolg sollten neue Raketen stationiert werden. Die angesetzten Gespräche der Machtblöcke zeitigten keine Erfolge und tröpfelten dahin. Zeitgleich begann in Mutlangen und Umgebung, direkt neben den Mittelstreckenraketen, das weiche Wasser zu fließen. Ab 1980 gründeten sich mehrere Friedeninitiativen, darunter die „Bürger gegen den Atomtod“ sowie die „Christliche Arbeitsgemeinschaft Frieden“ (CAF). Mit ihrem betont bürgerlichen Auftreten wollte die ökumenische Gruppe zeigen, „dass nicht nur ‚Chaoten‘ gegen die Raketen sind“, wie sich die Mitbegründerin Lotte Rodi erinnert. Befürchtungen, dass auch in Mutlangen die Proteste zu Gewalt führen könnten (wie die Proteste gegen das geplante Kernkraftwerk in Wyhl), wurden immer wieder geäußert. Dass die jahrelangen Mutlangener Proteste (bis auf wenige Ausnahmen) friedlich blieben, ist ein Markenzeichen der Bürger- und Friedensbewegung vor Ort geworden. So blockierten anlässlich des Antikriegstags am 1. September 1983 mehrere hundert Menschen sowie zahlreiche Prominente drei Tage lang die Tore des US-Airfields, unter ihnen auch die Schriftsteller Heinrich Böll und Günter Grass sowie namhafte PolitikerInnen wie Erhard Eppler (SPD) und die Grünen-Aktivistin Petra Kelly. Mutlangen war schlagartig bekannt geworden.

Nachdem der Bundestag am 22. November dem Nato-Doppelbeschluss zugestimmt hatte, rollten die ersten Pershing II-Raketen in Mutlangen an, woraufhin es am 10. Dezember 1983 erneut zu einer symbolischen Besetzung mit rund 10.000 Teilnehmenden kam. Sind Sitzblockaden Gewalt und strafrechtlich zu ahnden? Um diese Frage entbrannte vor den Gerichten im Südwesten ein heftiger juristischer Streit: Rund 3.000 vorläufige Festnahmen und zahlreiche verhängte Geldstrafen zwischen 1983 und 1987 illustrieren die Bedeutung der Auseinandersetzung. Sogar Richter beteiligten sich medienwirksam an den Blockaden (so geschehen am 12. Januar 1987). Das Konzept des zivilen Ungehorsams war zu einem generationen- und schichtenübergreifenden Phänomen geworden.

Nicht ohne Spannungen sei das Verhältnis zwischen den bürgerlichen Aktiven des CAF und den autonomen Bewohnern der „Pressehütte“ gewesen, die sich als AnsprechpartnerInnen der Medien und Koordinatoren betätigten, erinnert sich der Aktivist Wolfgang Schlupp. Teile der Mutlangener Bevölkerung beschwerten sich über die „Dauer-Demonstranten“ (BILD, 05.02.1984) und waren zugleich von den mutigen SeniorInnen beeindruckt, die sich ab 1986 regelmäßig zu Aktionen trafen und von der Polizei fortgetragen wurden.

Erst die sich entspannende Weltlage bewirkten Anfang der 1990er-Jahre den Abzug der Pershing II-Raketen aus Mutlangen.

Zum Weiterlesen und -forschen:

- Manfred Laduch/Heino Schütte/Reinhard Wagenblast: Mutlanger Heide. Ein Ort macht Geschichte, Schwäbisch Gmünd 1990.

- Friedens- und Begegnungsstätte Mutlangen e.V. (Hg.): Mutlanger Erfahrungen. Erinnerungen und Perspektiven (= Mutlanger Text, Nr. 13), Mutlangen 1994.

- Reinhold Weber: Mutlangen – mit zivilem Ungehorsam gegen Atomraketen, in: ders. (Hg.) Aufbruch, Protest und Provokation. Die bewegten 70er- und 80er-Jahre in Baden-Württemberg, Darmstadt 2013, S. 141-164.

- Lebenshaus Schwäbisch Alb: Sammlung von Texten, Dokumenten, Rückblicken damaliger Mutlanger FriedensaktivistInnen.