27. Juli 1967 | Man nehme: Fachwerkhäuser, schmale Gässchen, Kopfsteinpflaster und eine gehörige Prise Romantik, backe dies einige Jahrhunderte und fertig ist eine typische Kleinstadt in Baden-Württemberg. Heute sind die zumeist umfassend sanierten Orte touristische Kleinode. Dies ist jedoch nicht immer so gewesen: In den 1950er Jahren waren viele alte Häuser verwohnt, Bäder und Toiletten sehr einfach gehalten und Komfort war in etlichen Wohnstuben ein Fremdwort. Das „Wirtschaftswunder“ weckte gleichermaßen Bedürfnisse wie Möglichkeiten: Fort mit dem „alten Gruschd“ war ein Satz, der auch in Mosbach im Odenwald häufig zu hören war. Ganze Häuser fielen dem Bagger zu Opfer, so beispielsweise das ehemalige Kaufhaus Held am Marktplatz oder das Fachwerkhausensemble Goebes an der Hauptstraße. Mit viel Glas und Beton schufen die Bauherren zeitgenössische Symbole des Fortschritts.

Für die Wiedergabe des YouTube-Videos auf den Play-Button klicken. Dadurch erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt werden. Mehr Informationen und die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.

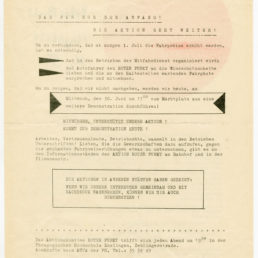

Was die einen als notwendig, ja sogar als Chance betrachteten, lehnten andere scharf ab. Konsequenterweise formierte sich Widerstand: Am 27. Juli 1967 wurde der Verein „Alt-Mosbach“ unter ihrem Ersten Vorsitzenden Adolf Frank in das Vereinsregister eingetragen. Als Fürsprecher für die alte Bausubstanz wollte der Verein auftreten, indem er Veränderungen in Mosbach kritisch dokumentierte und immer wieder auf den Stadtrat einredete, das historische Stadtbild nicht dem Zeitgeist zu opfern. Zudem versuchten die Aktiven, den Autoverkehr aus der engen Innenstadt herauszubringen. Diese Forderung wurde mit dem Bau der B27-Umgehungsstraße bis zum Jahre 1976 verwirklicht. Die 1970er Jahre brachten mit dem „Städtebauförderungsgesetz“ in Baden-Württemberg neue Möglichkeiten der Veränderungen: Während in Karlsruhe der Abriss des Stadtviertels „Dörfle“ anlief, besannen sich die Mosbacher auf ein Konzept der „erhaltenden Erneuerung“. In drei Stufen wurde die Innenstadt saniert, wobei Denkmalschutz und die Interessen der Anlieger gleichermaßen Beachtung fanden – Gesamtkosten: 36 Millionen DM.

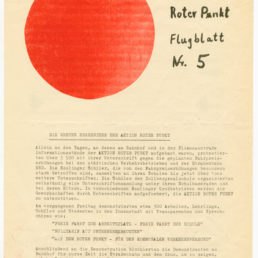

In den 1990er Jahren erregte noch einmal der geplante Ausbau der B27-Umgehungsstraße die Mosbacher Gemüter. Dem Autoverkehr sollte der alte Bahnhof aus dem Jahr 1862, eine architektonische Visitenkarte der Stadt, geopfert werden. Eine Bürgerinitiative (BI) ging entschlossen gegen das Projekt vor, sammelte Unterschriften und hielt Demonstrationen ab. „Das war für Mosbach schon etwas Besonderes“, erinnert sich Christine Krieger, damals selbst aktiv. Beachtlich sei zudem gewesen, dass sich über alle Parteigrenzen hinweg Mosbacher für ihren Bahnhof engagiert hatten, ergänzt Tim Krieger. Sehr ärgerlich sei die Entscheidung des Denkmalamtes Karlsruhe gewesen, das Bahnhofsgebäude zum Abriss freizugeben, obwohl es zunächst für den Erhalt plädiert hatte, so Christine Krieger weiter. Im Februar 2002 rollten die Bagger an und beendeten 140 Jahre Verkehrsgeschichte. Neben diesem „Mahnmal für die Exzesse der 1960er Jahre“ (Tim Krieger) brachten die 1990er auch viel Positives: Mit der Sanierung der „Alten Mälzerei“ ist ein vorzeigbares Kulturzentrum entstanden.

(Unser Dank gilt dem Stadtarchiv Mosbach, dem Stadtmuseum sowie den Eheleuten Krieger für die freundliche Unterstützung.)

Zum Weiterlesen und -forschen:

- Große Kreisstadt Mosbach (Hrsg.): Mosbach und die Sanierung seiner Altstadt 1974 bis 1997, Mosbach 1997.

- Verein Alt-Mosbach (Hg.): Neues Haus in alter Stadt. Kritische Würdigung baulicher Veränderungen in der Altstadt von Mosbach/B. seit 1961, Mosbach 1969.

- Verein Alt-Mosbach (Hg.): O Mosbach! Kritik der Altstadt-„Sanierung“ in Mosbach seit 1981 (= Mosbacher Schriften, Heft 6), Mosbach 1985.

- Bürgerinitiative „Rettet des Bahnhof“ (Hg.): Der alte Bahnhof in Mosbach. Geschichte und Zerstörung eines Kulturdenkmals, Mosbach 2002.

- LeoBW: Überblick über fotografische Archivalien zur Altstadtsanierung Karlsruhe.